Ginkgo (Ginkgo biloba L.), das laubabwerfende Gehölz heißt im Botanischen wie auch im Deutschen „Ginkgo“; in der Literatur kann man auf Grund der Ähnlichkeit der Blätter zu denen anderer Pflanzen bzw. zu bestimmten Gebrauchsgegenständen die Namen „Mädchenhaarbaum“ (Blättchen des Frauen(!)haarfarn – s. Pflanze des Monats Februar 2022) – sowie „Fächerblattbaum“ (Hand-Fächer) finden. Der botanische Name geht auf eine falsche Übersetzung des Chinesischen Ginkyyo („Silberaprikose“) ins Japanische zurück; das lat. „biloba“ bedeutet „zweilappig“.

Der Ginkgo ist der letzte lebende Vertreter einer ehedem sehr artenreichen Familie der Ginkgogewächse (Ginkgoaceae Engl.), Darwin bezeichnete die Art als ein „lebendes Fossil“. Das einzig bekannte natürliche Vorkommen der Art liegt in der chinesischen Provinz Guizhou; der Baum wird in Ostasien seit Jahrhunderten als Tempelbaum und auch seiner essbaren Samen wegen kultiviert. In Europa wurde der Baum 1730 über England eingeführt und seitdem zunehmend als Ziergehölz verwendet. Den ältesten, um 1750 gepflanzten, „deutschen“ Ginkgo findet man im heutigen Frankfurt a.M. im OT Rödelheim.

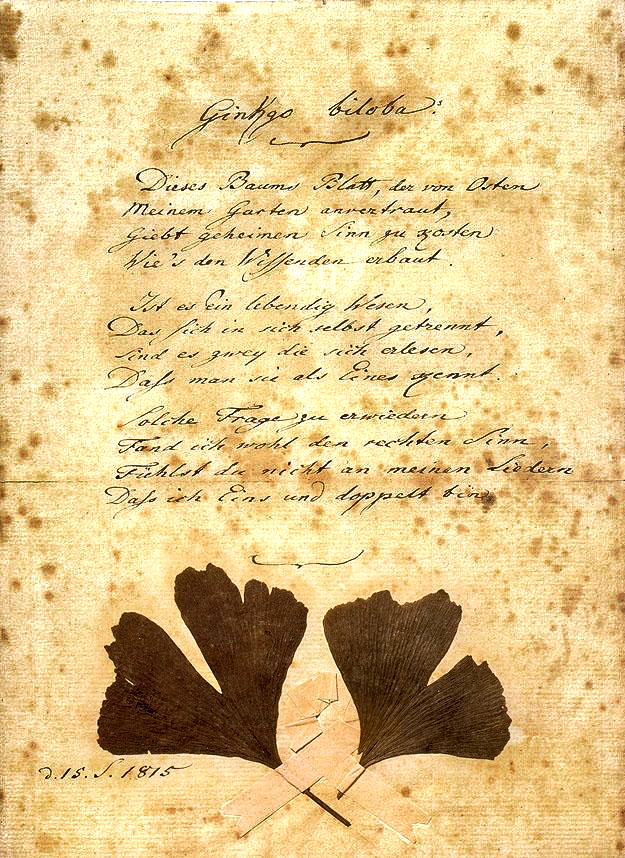

Ein im Jenaer Botanischen Garten gepflanztes Exemplar veranlasste Johann Wolfgang Goethe 1815 zu dem unter Dendrologen verbreiteten Gedicht „Ginkgo Biloba“:

Der Ginkgo – weder Laub- noch Nadelgehölz – wird als Nacktsamer den Nadelgehölzen zugeordnet; Sämlinge haben eine quirlähnliche Etagen-Verzweigung ähnlich den Koniferen. Stecklingsvermehrungen bedürfen in der Regel zu aufrechtem, geraden Wuchs baumschulischer Erziehung. Eine ausladende, malerische Baumkrone entwickeln erst alte Bäume. Der Baum kann bei gutem Standort bis zu 40 (- 60) m hoch und 16-18 m breit werden und einen Stammdurchmesser von bis zu fünf Metern erreichen. Der Austrieb erfolgt zwischen April und Mai, die beeindruckende goldgelbe Herbstfärbung entwickelt das Laub zu Ende Oktober. Die Blätter unterscheiden sich in Größe und Lappung sowohl nach dem Alter des Gehölzes als auch ihrer Stellung an Baum und Zweigen.

Der Ginkgo ist zweihäusig getrenntgeschlechtig, d.h. es gibt weibliche und männliche Exemplare (letztere wurden erst später als die männlichen nach Europa gebracht). Die Früchte sehen aus wie Mirabellen am Stiel. Bei der reifen Frucht entwickelt die dicke Samenschale einen unangenehmen Geruch (u.a.nach Buttersäure), was immer wieder zu Beschwerden des Publikums über in der begehbaren Öffentlichkeit stehende fruchtende Ginkgos führte und führt („Dieser Baum stülpt dir die Nasenflügel unters Hirn“) – makroskopisch sind die Geschlechter vor der Geschlechtsreife nicht zu unterscheiden; wollte man nur junge männliche Exemplare pflanzen, müsste man vegetativ vermehrtes Pflanzgut verwenden!

Die Baumschulen bieten verschiedene Ginkgo-Sorten an. Die rauchharte Art zeigt eine gute Frosthärte und ist weitgehend frei von Schädlingen und Krankheiten und daher für manchen Ökofreak „Plastikbaum-ähnlich“. Das sehr anpassungsfähige Gehölz bevorzugt frische, durchlässige Böden und sonnige bis halbschattige Standorte; es eignet sich als Straßenbaum. Die inneren gegarten (!) Kerne der „Silberaprikose“ werden in Asien als Nahrungsmittel verwendet und daher auch unter diesem Gesichtspunkt gezüchtet. In der Medizin werden Spezialextracte aus Ginkgoblättern von der Welt-Gesundheits-Organisation (WHO) zu den Antidementiva gezählt.

In Berlin gibt es mehrere zu Naturdenkmalen erklärte Ginkgos, deren einer im Ehrenhof der Humboldt-Universität wächst. In den Gärten der Welt findet man Ginkgos z.B. am Ende des Quellengartens gegenüber dem Eisenholz (Pflanze des Monats November 2023) sowie im und um den Chinesischen Garten.

Text und Fotos: Dr. H. G. Büchner, Abb. Goethe-Gedicht: Wikipedia